Introducción

Según datos internacionales, la prevalencia de los trastornos mentales en menores de 18 años se ubica entre un 10 a 20%, de los cuales entre el 3 al 4% requerirá un tratamiento específico con psicofármacos

1

,

2

. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es la alteración neuropsiquiátrica más frecuente en la infancia. La prevalencia a nivel internacional entre los niños de 4 a 17 años es de 11% y en Uruguay es de 7,6%

3

,

4

.

La pandemia de COVID-19, ha generado un gran impacto en la salud mental de niños y adolescentes. A nivel nacional se ha visto un claro aumento de los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes

3

-

5

. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el contexto de la pandemia COVID-19, los trastornos de ansiedad y depresión casi se han cuadriplicado. Otros diagnósticos, como los trastornos de conducta o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad también han escalado de forma muy marcada, subiendo del 2,5% al 7%

6

.

Los psicofármacos representan una de las estrategias en el abordaje integral de los trastornos mentales de inicio en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, no son el único recurso terapéutico. La terapia ocupacional, la terapia de familia, la psicoterapia individual cognitiva o conductual y las intervenciones grupales, han demostrado tener un lugar preponderante en el abordaje

7

.

En los últimos años ha existido aumento de los tratamientos farmacológicos disponibles para esta población, y con ello un incremento de las prescripciones de psicofármacos. Estos incluyen una amplia gama entre los que destacan los antipsicóticos, los estabilizantes del humor, los antidepresivos y las benzodiazepinas

8

-

10

.

Un estudio realizado entre los años 2000 y 2002 sobre la prescripción de psicofármacos en la edad pediátrica en algunos países de Europa, América del Sur y América del Norte muestran la tendencia en aumento de la prescripción de psicofármacos, siendo el Reino Unido el país con el porcentaje más alto (68%) y Alemania el más bajo (13%)

11

.

El Consenso Internacional sobre la prescripción de psicofármacos a menores, realizado en Italia en 2005, confirma que más de 11.000.000 de niños dependen de psicofármacos de forma crónica siendo Estados Unidos el país con mayor consumo

12

.

El Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), está ubicado en Montevideo, Uruguay. Es el centro de salud de referencia nacional materno infantil. El mismo cuenta con aproximadamente 700 camas, distribuidas entre las plantas de ginecología, obstetricia, neonatología, cuidados moderados pediátricos, cuidados intermedios e intensivos pediátricos y neonatales y otras de cuidados especiales (como, por ejemplo, el área de quemados). A su vez, en dicho centro funcionan policlínicas afines. Cabe destacar que, si bien existe un servicio de psiquiatría infantil y de salud mental, éste no cuenta con una unidad de hospitalización propia, por lo que los niños, niñas y adolescentes ingresados por patologías de esta esfera se encuentran distribuidos en las plantas de cuidados moderados.

En uno de los estudios más recientes realizado en este centro en el 2015 se identificó el uso de más de 2 psicofármacos en 21 pacientes, sobre el total de la población estudiada que correspondía a 46 pacientes. Si bien no hubo predominio sobre un solo fármaco, el total de niños que consumían 2 o más psicofármacos debe considerarse alto, así como el predomino en el uso de risperidona y la combinación de antipsicóticos con estabilizadores del humor. A su vez se destacó la baja proporción de pacientes en tratamiento multimodal (definido como aquella terapia que se basa en la idea de que los problemas psicológicos son complejos y multifacéticos. Para cada paciente, se diseña un tratamiento personalizado que aborda las dimensiones de la personalidad que más le afectan) y la necesidad de jerarquizar el rol del pediatra en la monitorización y coordinación de estos tratamientos

8

.

Teniendo como problemática el aumento en la prescripción de psicofármacos y con la escasa evidencia y trabajos al respecto en Uruguay, nos propusimos realizar un estudio prospectivo en el Centro Hospitalario Pereira Rossell con el fin de establecer la prevalencia y características clínicas y epidemiológicas del uso de psicofármacos en pacientes menores de 15 años.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo, transversal mediante la revisión de historias clínicas electrónicas complementado con entrevistas.

Se incluyeron todos los niños, niñas y adolescentes entre 3 y 14 años hospitalizados en el área de cuidados moderados del HP-CHPR, en el período del 1/09/2023 al 30/10/2023 que en el momento de su estancia hospitalaria estén bajo tratamiento con psicofármacos.

Se excluyeron los pacientes ingresados en la Unidades de Cuidados Intensivos de Niños (UCIN), Unidad de Reanimación y Estabilización (URE), Cirugía Pediátrica, Unidad de Quemados y Cirugía Reparadora (UNIQUER), Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) y aquellos portadores de patología neurológica crónica como epilepsia o encefalopatía crónica, que podrían recibir psicofármacos por motivos diferentes a los trastornos psiquiátricos.

El objetivo general de este trabajo fue, analizar las características clínicas y epidemiológicas del uso de psicofármacos en pacientes menores de 15 años en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (HP-CHPR) entre los meses de septiembre a octubre de 2023.

Los objetivos específicos:

Conocer la prevalencia de prescripción de psicofármacos en pacientes menores de 15 años hospitalizados en HP-CHPR.

Identificar los psicofármacos que se prescribieron con más frecuencia en la muestra estudiada.

Se analizaron las siguientes variables:

Edad cronológica que se dividió en los siguientes grupos: Preescolares (3-5 años), escolares (6 - 11 años) y adolescentes (12 -14 años).

Sexo biológico del paciente.

Psicoterapia: Si se utilizó o no. De las que se destaca terapia ocupacional, terapia de familia, psicoterapia individual cognitiva o conductual, intervenciones en grupo.

Psicofármacos: Tales como los hipnóticos y sedantes, antidepresivos, antipsicóticos, eutimizantes, antiepilépticos (estabilizantes del humor), estimulantes y no estimulantes.

Polifarmacia de psicofármacos: Se define polifarmacia de psicofármacos como el consumo de 2 o más fármacos que presenten efectos psíquicos y que actúan sobre la actividad mental

13

.

Motivo de indicación del psicofármaco: Diagnóstico que motivó al profesional de salud a prescribir el tratamiento: Intento de autolisis, ideas suicidas, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo, compulsivo, agresividad, impulsividad entre otros.

Característica clínica que predomina en pacientes con diagnóstico de TDAH: Presentación predominante con falta de atención, presentación predominante hiperactiva/impulsiva, presentación combinada, no especificada en la historia clínica.

Monitorización terapéutica recomendada para los antipsicóticos: Clínica: Previo al inicio, frente a aumentos de dosis y en cada control (medidas antropométricas, registro de la presión arterial). Paraclínica: Glicemia, perfil lipídico. Otros estudios recomendados por el uso de antipsicóticos de segunda generación: perfil tiroideo y ECG.

Efectos adversos registrados en la historia clínica: Adherencia al tratamiento: Se basa en conocer si el paciente cumplía o no con la toma de medicamentos, las dosis y horarios indicados por el médico tratante (pediatra o psiquiatra) mediate la encuesta realizada. Adulto referente: Familiar o tutor responsable del paciente en el periodo de tiempo del estudio. Familiar de primera línea, familiar de segunda línea, tutor del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Escolaridad de adulto referente a cargo de pacientes dentro del estudio: Primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, terciaria incompleta, terciaria completa, no aplica en caso de que el paciente se encuentre institucionalizado, no hay registro en historia clínica.

La recolección de datos se obtuvo a través de la historia clínica electrónica de los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y fueron procesados mediante el sistema de recolección de datos de “Forms” en Microsoft Office 365.

Se presentan tablas y figuras para la descripción de las variables, expresadas en valores absolutos (n). La medida de prevalencia se estima como el cociente del total de pacientes en uso de psicofármacos por el total de pacientes hospitalizados en el período de estudio en la institución. Medida expresada con una constante de 10.000. El software utilizado para el análisis descriptivo correspondió a STATA v.15.0.

El proyecto de este trabajo fue analizado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital Pereira Rossell. Contamos con el consentimiento informado del adulto referente que estuviera a cargo en el momento del ingreso hospitalario. Los datos fueron anonimizados por lo que se garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal como lo exige la ley.

Resultados

En el periodo de estudio fueron hospitalizados 1.672 pacientes, de los cuales 103 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Se excluyeron 9 que no dieron su consentimiento. El estudio se realizó en 94 pacientes.

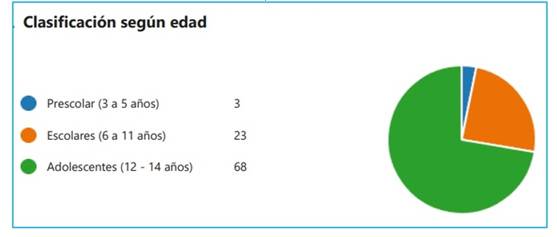

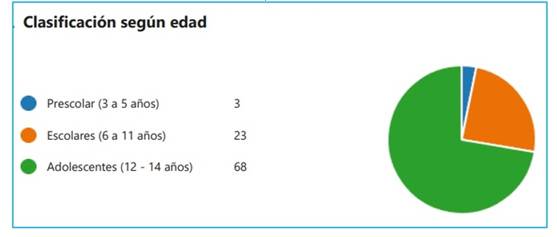

El 72% (68/94 pacientes) eran adolescentes, 24% (23/94 pacientes) escolares y el 3% (3/94) preescolares. Predominó el sexo femenino sobre el masculino con un 72% y 28% respectivamente (figura 1).

Figura 1 Distribución según grupo etario

Dentro de la clasificación de los psicofármacos 68 de 94 pacientes utilizaron antipsicóticos, siendo este grupo el que mayor porcentaje de uso tuvo con un 72%. 24% correspondía a no psicoestimulantes, 22% a hipnóticos y antidepresivos, un 11% y 6% a estimulantes y estabilizadores del humor respectivamente (figura 2).

Figura 2 Clasificación de los grupos de psicofármacos utilizados. El total corresponde al

número (n) de usos de dichos grupos de fármacos

Con respecto al tratamiento no farmacológico el 47% (44/94 pacientes) no habían recibido ningún abordaje psicoterapéutico, y el 53% (50/94 pacientes) lo llevaban a cabo con psicoterapia individual cognitiva.

Presentó polifarmacia el 47% de los pacientes (44/94 pacientes), mientras que el 53% recibían el tratamiento en monoterapia (50/94 pacientes).

Fueron los fármacos más utilizados en monoterapia la Risperidona con un 22%, Aripiprazol, Clonidina y Quetiapina con un 20% (tabla 1).

Tabla 1 Distribución de psicofármacos utilizados en monoterapia

| Uso de psicofármaco en monoterapia | Casos | % |

|---|

| Risperidona | 11 | 22% |

| Aripiprazol | 10 | 20% |

| Clonidina | 10 | 20% |

| Quetiapina | 10 | 20% |

| Alprazolam | 5 | 10% |

| Escitalopram | 2 | 4% |

| Metilfenidato | 2 | 4% |

| Total | 50 | 100% |

En relación con la polifarmacia, las combinaciones más frecuentes fueron antipsicóticos con antidepresivos (23%), antipsicóticos más estimulantes (14%), antipsicóticos más no estimulantes (9%), antipsicóticos junto con no estimulantes más estabilizadores del humor (7%), antipsicóticos más hipnóticos, no estimulantes más antidepresivos (7%), entre otras agrupaciones menos frecuentes (tabla 2).

Tabla 2 Distribución de psicofármacos utilizados en politerapia. El total corresponde al número (n) de casos que utilizaron dicha agrupación de psicofármacos.

| Agrupación de psicofármacos | Casos | % |

|---|

| Antipsicótico + antidepresivo | 10 | 23% |

| Antipsicótico + estimulante | 6 | 14% |

| Antipsicótico + antipsicótico | 5 | 11% |

| Antipsicótico + no estimulante | 4 | 9 |

| Antipsicótico + no estimulante + estabilizador del humor | 3 | 7 |

| Antipsicótico + hipnótico | 3 | 7 |

| No estimulante + antidepresivo | 3 | 7 |

| Antipsicótico + antidepresivo + hipnótico | 2 | 5 |

| Antipsicótico + estabilizador del humor | 2 | 5 |

| Antidepresivo + hipnótico | 2 | 5 |

| Antipsicótico + antidepresivo + estabilizador del humor | 1 | 2 |

| Antipsicótico + no estimulante + antidepresivo | 1 | 2 |

| Antipsicótico + estimulante + estabilizador del humor | 1 | 2 |

| No estimulante + hipnótico | 1 | 2 |

| TOTAL | 44 | 100 |

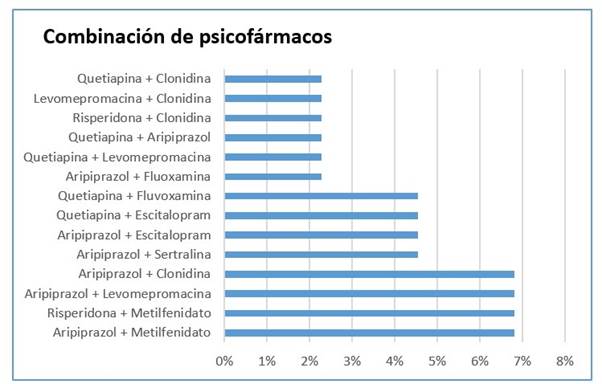

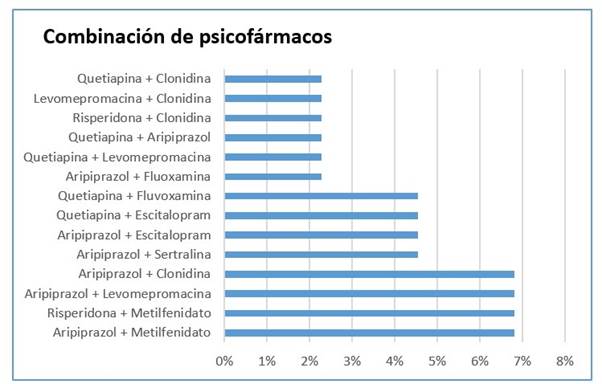

Las primeras agrupaciones de psicofármacos en orden de frecuencia fueron el aripiprazol más metilfenidato, risperidona más metilfenidato, aripiprazol con levomepromazina y aripiprazol junto con clonidina (figura 3).

Figura 3 Distribución de psicofármacos utilizados en politerapia. El total en porcentaje corresponde a la combinación más utilizada de psicofármacos

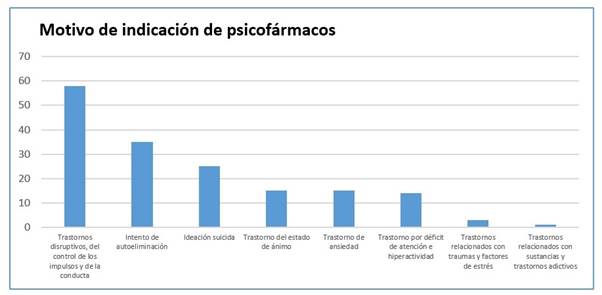

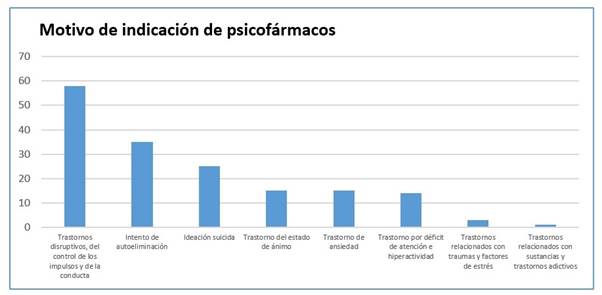

Los motivos de indicación de los psicofármacos fueron trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta en 62%, intentos de autolisis y la ideación suicida en 37% y 27%, respectivamente. Con menores porcentajes estaban los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad (figura 4).

Figura 4 Motivo de indicación de psicofármaco. El total corresponde al número (n) de casos

sobre indicación de psicofármacos

El 76% de los pacientes se encontraba al cuidado de un familiar de primer orden, 5% de segundo orden y el 18% estaban institucionalizados por lo que se encontraban al cuidado de un acompañante del INAU.

Un dato obtenido por medio de la encuesta fue la escolaridad del adulto referente, el 14% (13/94) cursaron primaria incompleta, 32% (30/94) primaria completa, 31% (29/94) secundaria incompleta, 4% (4/94) secundaria completa, 1% (1/94) nivel terciario completo y en 17 pacientes (18%) no aplicaba, ya que se trataba de pacientes a cargo del INAU.

Cumplieron con el tratamiento con psicofármacos el 69% (65/94), no así el 31%. Se realizaron estudios de laboratorio y ECG como método de control en el 36% de los pacientes versus en el 64% en los que no se pidieron pruebas complementarias.

Reportaron reacciones adversas el 22% (21/94 pacientes). La más frecuente fue la somnolencia con un 71% de los pacientes, seguido de mareos, náuseas y dolor abdominal.

Discusión

En el presente trabajo se logró obtener una muestra significativa de 94 pacientes. La prevalencia, establecida por el número de pacientes que utilizaron psicofármacos sobre el número de pacientes ingresados en el hospital Pereira Rossell durante el periodo del estudio (1672 pacientes), fue de aproximadamente 5.62%. Si bien es una cifra ligeramente menor que la que se establece a nivel nacional

1

e internacional

4

, la consideramos representativa para nuestro trabajo.

En la literatura internacional consultada

14

hubo un claro predominio en el sexo femenino sobre el masculino en la utilización de psicofármacos, esto discrepa de los resultados obtenidos a nivel nacional en el trabajo presentado en el año 2017 donde predominó el sexo masculino, si bien el estudio obtuvo un número menor de pacientes. La prevalencia aumenta con la edad y es más frecuente en la adolescencia. Este resultado si es comparable a nivel nacional e internacional donde es más frecuente su uso en mayores de 11 años

1

,

8

,

10

. En este estudio la frecuencia de prescripción fue mayor en edades comprendidas entre los 13 a 14 años.

Sobre el tratamiento no farmacológico, más de la mitad de los pacientes realizaban psicoterapia individual cognitiva como tratamiento adicional, no así un 47% siendo esta una cifra significativa. Según la base de datos del Sistema de Gestión de Consulta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), entre los usuarios que solicitaron asistencia desde enero de 2019 a mayo de 2023, el total de niñas y niños en lista de espera para psicología era de 4.887

15

; en este contexto se visualiza la problemática de acceso a la terapia. Se estima que en la actualidad hay una sobreutilización de la farmacoterapia, dejando atrás los abordajes no farmacológicos. El uso exclusivo de psicofármacos es una vulneración de derechos, ya que, aunque la indicación médica esté justificada, la omisión y ausencia de otros espacios de tratamiento representa un daño

16

.

Predominó la monoterapia, sin embargo, la diferencia con respecto a los pacientes que utilizaban más de un psicofármaco fue mínima, y en este último grupo fue donde más variedad de grupos de psicofármacos se encontró. La polifarmacia es una preocupación creciente dentro de la población pediátrica, ya que se asocia a un mayor riesgo de reacciones adversas. En una revisión realizada entre julio y septiembre 2019 en el HP-CHPR la mayor prescripción de múltiples fármacos correspondió a psicofármacos, siendo la quetiapina la que predominó en dicho estudio

17

.

El medicamento más utilizado en monoterapia fue la risperidona, dato que coincide con la literatura nacional donde de los psicofármacos, los antipsicóticos son los más prescritos

8

. En la politerapia los grupos farmacológicos que más se asociaron fueron los antipsicóticos y antidepresivos. Fue el aripiprazol el más prescrito, con asociaciones frecuentes con metilfenidato, levomepromazina, clonidina, sertralina, entre otros. A nivel internacional, de manera general describen a los psicoestimulantes como los psicofármacos más indicados, sin discriminar si fue en monoterapia o en politerapia

10

.

Una revisión reciente de Cochrane destaca que el uso de antipsicóticos atípicos como el aripiprazol, la quetiapina y la risperidona probablemente reduzcan la irritabilidad y la agresividad de niños portadores de trastorno del espectro autista. Si bien el uso de estos fármacos no se ha visto relacionado con una disminución de los episodios de auto agresividad de estos pacientes. En los casos de su uso en otras enfermedades de salud mental como el TDAH y la disminución de la agresividad la evidencia en incierta

23

.

La evidencia a nivel internacional sobre el uso del metilfenidato plantea varios interrogantes dado que la mayoría de los estudios utilizan distintas escalas de evaluación, faltando ensayos clínicos aleatorizados a gran escala, de alta calidad y a largo plazo, para investigar los beneficios y los daños del tratamiento con metilfenidato versus placebo en niños y adolescentes. Esto se pone en evidencia en una revisión Cochrane donde se buscó determinar los efectos beneficiosos y perjudiciales del metilfenidato en los niños con TDAH. El mismo concluye que si bien el fármaco puede mejorar la sintomatología de estos niños (sobre todo el déficit atencional) con muy baja probabilidad de efectos adversos graves (trastornos psicóticos, arritmia, convulsiones e hipertensión), no se reporta una real mejora en la calidad de vida (capacidad de aprender y relacionarse). En más de la mitad se describe efectos adversos considerados como “no graves” como dificultad para dormir, disminución del apetito y dolor abdominal. Los efectos beneficiosos se han reportado con mayor frecuencia cuando se utiliza a corto plazo (menos de 6 meses) y en dosis consideradas bajas (≤ 20 mg/día)

24

.

Los antipsicóticos están indicados para el manejo de tics, incluyendo trastorno de Tourette, trastorno autista, esquizofrenia de inicio en la infancia o adolescencia y en algunos casos muy específicos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Investigaciones que han buscado comparar los distintos antipsicóticos describen que los efectos secundarios adversos graves, la interrupción del tratamiento, la sedación, el insomnio y el cambio en los triglicéridos no difirieron entre los antipsicóticos. Por lo tanto, los fármacos para niños y adolescentes deben seleccionarse en función de los perfiles de efectos secundarios de los antipsicóticos. Después existen efectos adversos como la sedación y la somnolencia asociados a algunos de los fármacos como la risperidona; sin embargo, es algo efectiva para pacientes que requieren sedación y debe prescribirse activamente para pacientes con estimulación psicomotora fuerte

14

,

25

. Un reciente metaanálisis publicado en la revista Lancet que buscó examinar los efectos fisiológicos de los fármacos antipsicóticos en niños y adolescentes con una variedad de trastornos neuropsiquiátricos y del desarrollo neurológico refiere que en cuanto a los cambios metabólicos, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona tuvieron los peores perfiles de efectos secundarios, mientras que otros fármacos como el aripiprazol tuvieron perfiles relativamente benignos. En cuanto a la prolactina, la risperidona tuvo el peor perfil, y el aripiprazol tuvo el mejor perfil. En cuanto a los efectos hemodinámicos y del intervalo QTc, la quetiapina tuvo un perfil en general malo y ningún antipsicótico tuvo un perfil benigno de manera constante en todas las variables

26

.

Si bien el TDAH esta descripto como el trastorno neuropsiquiátrico más frecuente, en nuestro estudio solo se identificó 14 pacientes con esta afección

21

. De las distintas formas de presentación nos encontramos que la hiperactividad fue la más frecuente y las formas mixtas las que le siguió en frecuencia

13

.

No se analizó el nivel socioeconómico, pero se recogieron datos sobre la escolaridad de los padres. Aunque la mayoría no había acabado la secundaria, no se encontró ninguna conexión entre el nivel de educación y el uso de medicamentos psiquiátricos.

En el grupo de pacientes estudiados, si bien los efectos adversos presentados fueron tan sólo el 21%, la somnolencia fue el efecto adverso que predominó, el cual estaba asociado al uso de antipsicóticos, estos fármacos ejercen modificaciones en la química de cerebro. Se han desarrollado varias generaciones de neurolépticos. La primera generación, descubiertos en los años cincuenta, llamados antipsicóticos típicos y, la segunda generación, de descubrimiento más reciente, constituye el grupo de antipsicóticos atípicos

22

. Ambos tipos de medicamentos tienden a bloquear los receptores de la vía de la dopamina. Esta variabilidad interindividual puede ser atribuida parcialmente a diferencias en las concentraciones plasmáticas del fármaco y/o sus metabolitos. Por tal motivo, el monitoreo de los medicamentos prescritos, además del reporte sistemático de eventos adversos y su vigilancia, ayudará a mejorar el régimen de prescripción en población infantil, ayudando al estudio de sus características farmacocinéticas y farmacogenéticas en esta población para el uso óptimo e individualizado de estos agentes

7

. En el grupo de pacientes estudiados el 64% no tuvieron controles médicos para monitorizar la medicación prescrita. Si bien el 69% de los pacientes cumplían las indicaciones y dosis del médico de referencia. A pesar de que no fue nuestro objetivo, se recomienda que en futuros estudios se pueda profundizar sobre la dificultad o facilidad en la adherencia a los controles de psicofármacos, ya que solo de esta forma se podrá evaluar la calidad de la prescripción.

![]()